(この記事の最終更新日は、2020年3月9日です。)

こんにちは!山猫の雑記ブログ管理人の山猫です。(@yamaneko_solar)

今回ご紹介するのは、奈良時代~平安時代に使われた地方の役所跡。

静岡県藤枝市にある、志太郡衙跡(しだぐんがあと)に行ってみたレポートをお届けします。

ちなみに、志太郡衙跡は別名

「御子ヶ谷遺跡(みこがやいせき)」

とも呼ばれています。地元に人には、こちらの方がなじみがあるという人もいます。

志太郡衙が実際に使われていたのは、8世紀~9世紀。

こんな昔でも役所というものが存在していて、「調」と呼ばれる、地方の特産品を都に収める(要するに税金の奈良時代版)制度があったそうです。

ちなみに、この時代の税は租・庸・調の3種類。

租は、お米を納める事で、庸は、京に行って労働するか、何かを納めるか選べるという税なのです。

そして調は、繊維製品または、地方の特産品を収めるというものでした。

この、志太郡衙跡は、租・庸・調のうちの「調」を管理していた役所ということになります。

そう考えると、志太郡衙は、今でいう市役所というよりは、税務署が近いのかもしれないですね。。

志太郡衙跡(しだぐんがあと)への行き方

志太郡衙跡には専用の駐車場がありません!

自動車で向かう場合は、遺跡の近くにある、

「青島北地区交流センター」

の駐車場を利用します。

(駐車場に志太郡衙跡の看板も出ていますので、遺跡観光の人が車を止めても問題ないはずです。)

施設はかなり大きいですし、駐車場も余裕がありますので、安心して車を止めることができます。

もともとは、青島北公民館と言っていたはずですが、いつの間にか名前が変わったようです。

この駐車場に止めて、奥の方に歩いていくと、志太郡衙方面になります。

よーく見ると、志太郡衙資料館はこちらの看板が!

なんでこんな小さい看板なんでしょうね?もっと目立たせればいいのに!と思ってしまいますが。。。

志太郡衙跡 レポート

ここからは志太郡衙跡のレポートになります。

駐車場から、志太郡衙跡に向かうところから話を始めていきます。

青島北地区交流センター駐車場内の看板の言う通りに歩いていくと、、、

今度はもう少しまともな看板がありました。

右側のアスファルトの道を行くと、平坦な道で、志太郡衙後までたどり着けます。

左側は、小山になっていて、頂上から、志太郡衙跡が一望できます。

今回は、小山を登るルートから、志太郡衙跡に行ってみたいと思います。

展望台に登る前に、国指定史跡・志太郡衙跡の説明図がありました。

よく見ると展望広場の山に「古墳」の文字が・・・でも、この古墳がどんなものなのか、説明する資料には結局出会えませんでした。

山全体が大きな古墳だったのではなく、山の上に、古墳があったという事なのでしょうか??

とりあえず展望広場を目指します。

展望広場といってもそれほど標高が高いわけではありません。

先ほど車を止めた、青木北地区交流センターが眼下に見えますから、20m~30mくらいはありそうです。

ちょうど、この写真を撮っているあたりが古墳の跡だと思うのですが。。

よくわかりませんね。

志太郡衙 御子ヶ谷遺跡 展望台

では展望広場に行ってみましょう。

展望広場から、志太郡衙跡を見下ろします。なにやら、古い建造物や、骨組みのようなものが見えます。

この展望台には、この遺跡が発掘された時の写真が展示してあります。

だいぶ、痛んでよく見えなくなっていますが、、昭和52年(1977年)に写すという文字はくっきり見えます。

よく見ると、遺跡の向こうには民家一つありませんし、今は住宅地となっている駿河台が、完全に山だったということもわかります。

今から40年前は、こんな感じだったのですね!

今では、奥の山が切り開かれて大きな住宅地になっています。

展望台はこれにて終了!志太郡衙跡に降りていきましょう。

志太郡衙跡 御子ヶ谷遺跡を散策

展望台から山を下りて、志太郡衙跡に入ってきました。

とりあえず、史跡の入り口まで行ってみます。

ふむふむ。昔はこのあたりは、御子ヶ谷(みこがや)と呼ばれていたようですね!

この遺跡が、奈良時代から、平安時代にかけて使われていたということが書かれています。

そんな昔にこの場所に人が住んでいたのですね!

志太郡衙の入り口は、このように石敷の道だったと考えられています。

左側は今は乾いていますが、古くは湿地だったようですね。

山のきわなので、水が湧き出していたのかもしれません。

この石敷の道を行くと、志太郡衙の正門につきます。

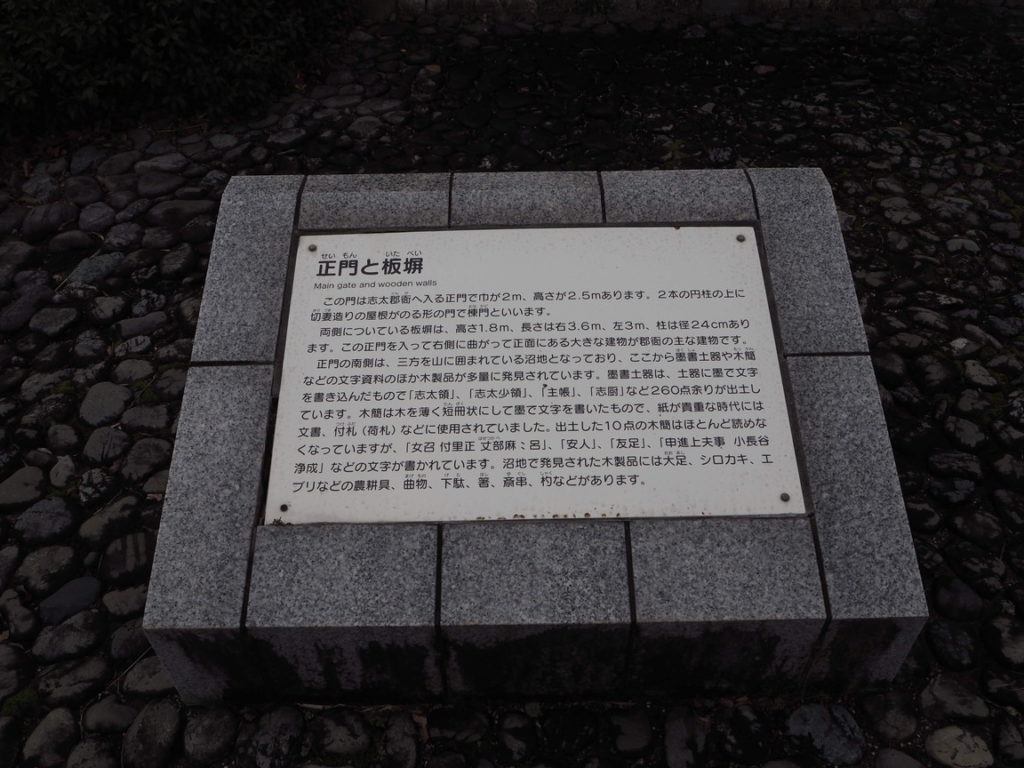

正門と板塀は復元されたもの。長い板塀に覆われていたと考えられています。

正門の説明が書かれています。

正門横にある沼地から、大量の木製品が発見されたそうです。

沼地であることが木製品には良かったのかもしれませんね。

では、正門をくぐって中に入っていきます。

基本的に、残っていたのは、柱の根本の部分だけで、上部の構造物は、最近になって復元されたものです。

1000年以上も前の建物ですから仕方がないですよね。

また、これは、資料館をみて分かったのですが、この志太郡衙跡、何度も建て替えられているそうです。

考えてみれば当たり前。。奈良時代から平安時代まで使われたわけですから、当然、途中で建物が傷んで、作り直しているはずです。

なので、調べていくと、複数の建物で土台が重なっている部分があったりしたそうです。

3月10日に、志太ぐんがまつりがあるみたいですね(2019年の話)!

いったいどんな祭りが展開されるのでしょうか?

この柱の構造物は、作りかけなのか、これで完成なのかよくわからない状態です。

現状の柱は、多分コンクリート製です。

以前は木製だったのですが、いったい何を再現しているのかな?

志太ぐんが跡には、そのほかに、、

古い井戸の遺跡があったりします。

(ただし、現在は保護のために埋め戻されているので、ここにあったよーという石板しか残っていません)

さて、そろそろ志太郡衙跡の隣にある資料館に行ってみることにしましょう。

志太郡衙資料館を見学

志太郡衙資料館は、志太郡衙跡の西隣り。

遺跡からすぐのところにあります。

志太郡衙資料館の基本スペックは以下の通りです。(藤枝市HPより引用します。)

開館時間

午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)休館日

月曜日、祝日の翌日、年末年始入館料

無料施設情報

住所:〒426-0078 藤枝市南駿河台1-12電話:054-646-6525

ファックス:054-646-6525

基本、職員さんが一人常駐しているのですが、史跡の掃除で出払ってしまう場合があって、時間内でも入り口が閉まっている場合があります。

その場合は、付近を捜索して、それらしい人がいないか探してみてください。

ではさっそく資料館に入ってみます。

入ってすぐの壁に、発掘当時の状況が書かれています。

この遺跡は、昭和52年までは、だれも気が付かなかったみたいですね。

この時期、このあたりの土地を開発して、住宅地にすることになり、初めて気が付いたようです。

その時、気が付かずに造成してしまっていたら、この遺跡はずっと日の目を見なかったわけで、

ここに遺跡があると気が付いて本当に良かったと思います。

展示物の中で気になったのがこの写真。。

なんと昭和21年撮影となっています。

この時期は、まだGHQによる飛行禁止令が出ている時ですので、この航空写真を撮ったのは、米軍ということになりますね。

写りがよいわけではないのですが、田中城がくっきりと映っていたり、国道一号線がなかったり、今とは全く違う景色になっていて興味深いです。

資料館にあるのは遺跡の説明のためのパネルや出土品です。

都に納めていた、「調」の説明があります。なんと鰹節を納めていたみたいです。

奈良時代から鰹節があるなんて考えたこともありませんでした!

その当時の鰹節の作り方の説明もありました。

今の鰹節の作り方を知らないので、なにがどう違うのか山猫には説明できませんが、とにかく、こんな昔から、かつおの加工品を作っていて、都に持っていっていたなんてびっくりです。

跡は、出土した柱の根本(左側2本は違います。

一番右の一本が実際に出土した柱のようですね。左の二本は柱のサンプル)

これ以外にも、出土品や、遺跡の説明パネルがいくつもあって、予想以上にちゃんとした資料室だなと思いました。

ちなみに、駐車場に車を止めてから、資料館を見終わるまでに、ひとりの観光客ともすれ違いませんでした。。。

確かに、取材をした日は今年一番の冷え込みで、東京は雪になった日(2019年2月9日)でしたが、それでもちょっと寂しいですね。

奈良時代から平安時代の地方の役所(郡衙)は、全国に600箇所くらいあったそうですが、そのほとんどが消えてしまい、現存している遺跡は数少ないそうです。

そんな、貴重な遺跡ですし、資料館もちゃんとしたものがあるのですから、もっと宣伝して、たくさん観光客が見に来てくれればよいと思います。

志太郡衙跡(御子ヶ谷遺跡)から、駐車場までは、川沿いの平坦な道で帰ってきました。

ちなみにこの道はかなり幅が広いのですが、歩行者、自転車の専用道となっていて、自動車は走行できません。

この遺跡の横に中学校があるので、安全な通学路として整備したのかもしれませんね!

志太郡衙跡(しだぐんがあと) ~まとめ~

今回は、静岡県、藤枝市にある、奈良時代~平安時代の役所に遺跡、志太郡衙跡(しだぐんがあと)御子ヶ谷遺跡(みこがやいせき)に行ってきたという記事でした。

残っている遺跡の数も多く、復元された建物もあったり、資料館があったり、史跡としてはかなり充実したものになっているのですが。。。

いかんせんお客が少なすぎます。土日なのに、人がいない。。これでは、せっかくの施設が勿体ないですよね。

天気の良い日は、散歩にも良いですし、小山からの眺望も悪くありません。

歴史的にも、結構重要な史跡ですので、お子さんを連れて見学に来てはいかがでしょうか?

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

~合わせて読みたい~

コメント